Haiku (LVIII)

Was die Welt wohl braucht:

Maß an Wut und Zärtlichkeit.

Ein Leuchtturm im Sturm!

Haiku (LVIII)

Was die Welt wohl braucht:

Maß an Wut und Zärtlichkeit.

Ein Leuchtturm im Sturm!

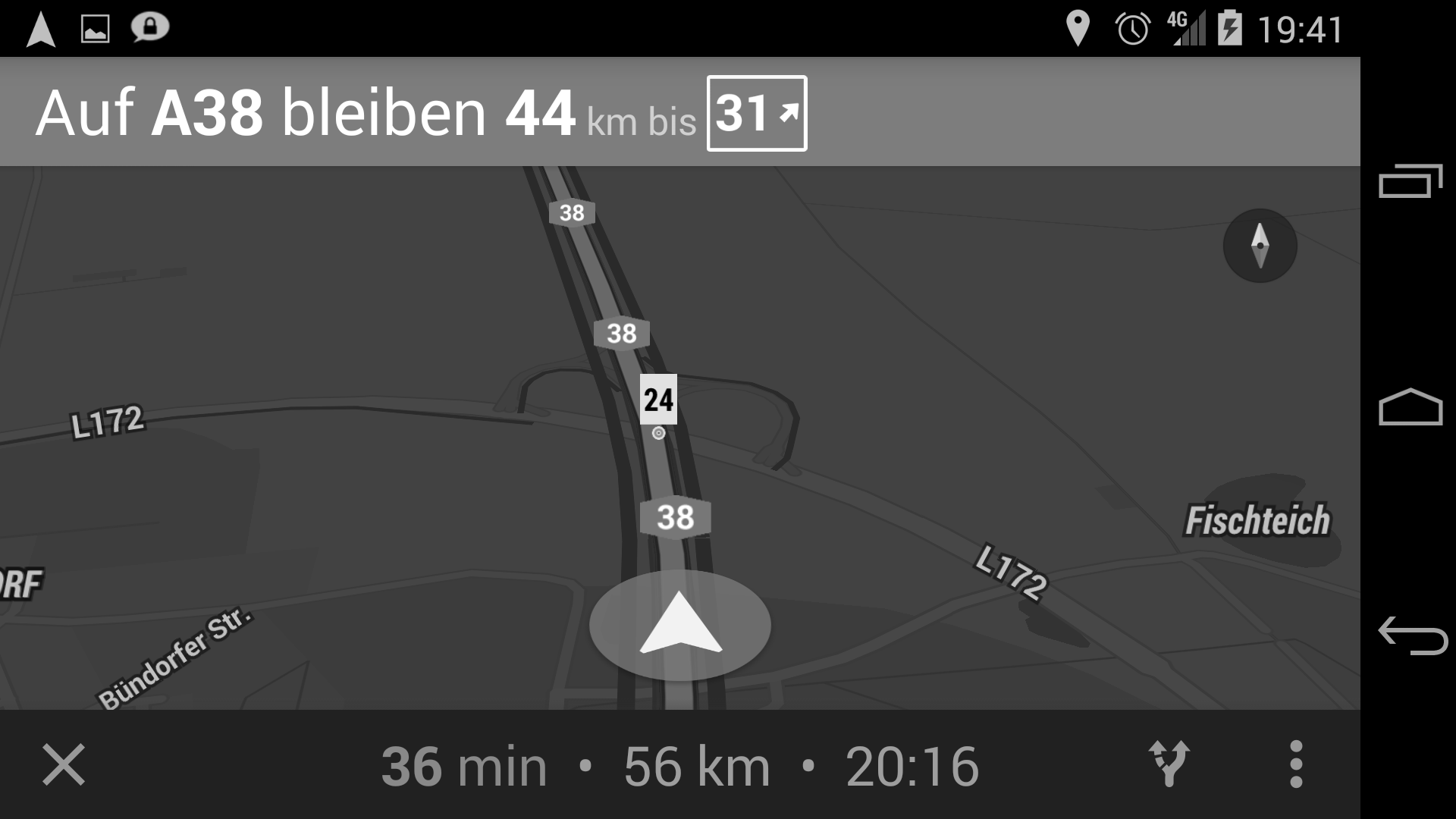

56 km noch, dann habe ich mein Ziel erreicht: Ein neues Zuhause. Hoffe ich.

Hinter mir lasse ich fast zwanzig Jahre.

Eine Ehe, zwei Kinder, einen treuen Hund und ein Haus.

Ein Leben.

Ein Konzept.

Eine Hoffnung.

Freude und Schmerz.

Zuletzt zumeist Letzteres.

Ein Tag multipler Abschiede.

Von Orten. Gewohnten Schollen, die einen groß zogen, deren Topographie einen wohl nie verlässt, da sie nachhaltig prägen.

Ruhrpott. Rheinland.

Abschiede von Menschen.

Kollegen, die einem Glück wünschen für den Aufbruch.

Freunde, die traurig sind und weinen, wenn es keiner sieht.

Einige, wenige, die froh sind, dass ich gehe.

Aber auch die eine, bei der ich große Angst habe, sie für immer zu verlieren.

Ebenso jene, die ich beim letzten Blick in den Rückspiegel meines Autos erblicke.

Die auf der Straße zusammenbricht.

Jene zwei, die mir das Gefühl geben, ein Verräter zu sein.

Und mir das Herz brechen.

Massiv.

Dennoch fahre ich weiter.

Weil ich vertraue.

Und nicht weiß, woher dieses tiefe Vertrauen kommt.

Dies alles geschah auf den Tag vor genau zehn Jahren.

Ich fuhr in Richtung Sonnenaufgang.

3650 Tage und Nächte seitdem.

Voller Prüfungen.

Voller Ängste.

Voller Trauer.

Ebenso voller Belohnungen und neuen Verbindungen – aber auch alten.

In einem Drehbuch legte ich einst einer Figur folgenden Satz in den Mund:

»Manchmal besteht der größte Akt der Liebe darin, dass man los lässt.«

Ich wusste damals nicht, woher diese Worte kamen.

Inzwischen weiß ich es.

Es flüsterte mir meine Intuition.

Nun blicke ich zurück.

In Demut und Dankbarkeit.

Für alles.

Ebenso für die Zukunft.

Nihilismus wird niemals eine adäquate Antwort auf spirituelle Krisen sein.

The audience is listening to:

Momente (XV)

Kürzlich – ich bezahlte gerade den Tabak im Späti meiner Wahl – sprach mich von hinten ein Unbekannter an. »Fühlst du dich wohl, hier in Leipzig?« Ich wand mich ihm zu, erkannte einen gepflegten Kerl, zwischen 35 und 40, und antwortete: »Ja. Für mich die beste Stadt, in der ich bisher lebte. Sie machte es mir leicht, anzukommen.«

Gemeinsam gingen wir dann vor die Tür, ich drehte mir eine Kippe und signalisierte ihm: ‚Jung, ich hab Zeit und ein Ohr für dich.‘ Wir kamen ins Gespräch. Er ist Ingenieur (Kfz), hat einen Burn-Out hinter sich, suchte und fand einige Antworten in – wo wohl? – Montenegro. In Leipzig kam er – als indigener Berliner – leider bisher und nach drei Jahren nicht an.

Weiter ging es über Job und wahre Berufung. Ich sagte ihm einiges in Bezug darauf, völlig wertfrei. Er wurde immer weicher und leichter. Ich gab ihm Raum, es ging in diesem Gespräch nur um ihn, nicht um mich.

Nach gut einer halben Stunde (und einer weiteren Zigarette) verabschiedete ich mich von ihm (Anschlusstermin meinerseits).

»Na, siehste – Leipzig ist doch eine Stadt, die’s einem einfach macht, sich zu verbinden, oder?«, war mein Abschiedsgruß.

Er rief mir hinterher, lächelnd: »Ja, wenn man die richtigen Menschen trifft.«

Ich werde ihn vielleicht – nein, eher sicher – wohl nie mehr begegnen.

Für eine halbe Stunde jedoch haben wir uns ‚berührt‘.

Darum geht’s. Am Ende. Wir alle hinterlassen Spuren. Von den meisten wissen und erfahren wir nichts, im Nachgang.

Und das ist gut so.

The audience is listening to:

Haiku (LVII)

Am Wahnsinn der Welt

nicht verzweifeln; ankämpfen.

Die Welt umarmen!

The audience is listening to:

Früher® hießen diese Dinger »Telefonzellen«, sie waren außen gelb und innen meist verranzt, man konnte hier lokale Telefonbücher hochklappen und den stinkenden Aschenbecher nutzen, um Kippen oder Kaugummis zu entsorgen – dabei für 20 Pfennig seinen Kumpel oder seine Freundin anrufen und fragen, was geht an diesem Abend.

Dann hießen sie »Hotspots« und waren so etwas wie »öffentliche Fernmündlich-Stelen«, im besten Fall mit einem kleinen Dach, falls Regen, und mit Telefonkarten zu nutzen, nicht mehr mit Blechgeld.

Nach Blechgeld kam Mobilfunk, Nokia, iPhones, WhatsApp. Und diese Kulturtechnik wurde mehr oder minder obsolet. Daher wird die Deutsche Telekom diese Stelen – aka unbenötigte Kulturtechnik – aus dem öffentlichen Stadtraum sukksessive bis 2025 entsorgen; sie werden schlicht nicht mehr gebraucht.

Diesen Boliden einer vergangenen Zeit wollte ich ein kleines Denkmal setzen. Fast alle im Leipziger Raum suchte ich auf und photographierte sie; so viel haben sie gehört, gesehen oder stoisch verschwiegen. Jede von ihnen hat eine Geschichte – als Beichtstuhl, Predigerkanzel oder Schwarzes Brett.

Zuletzt, remember: »Tell her you love her!«

Ein Großteil der Photos ist wahrscheinlich in einer schnuckeligen Theaterkneipe des Leipziger Westens im Herbst öffentlich zu sehen. Vorab digital schon mal hier:

Haiku (LVI)

Nur nichts erwarten.

Offen sein, für das, was ist.

Drei Lächeln ernten!